中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

近年來,人工智能領域持續火熱,從ChatGPT到新一代AI技術Sora,其深刻理解和精準回應的能力已引起各行業廣泛關注。隨著AI在創作領域的廣泛應用,從文字到視頻,其正快速改變行業發展格局。根據麥肯錫全球人工智能最新調研中顯示,截止2022年底,全球50%的傳統行業開始布局人工智能,這些行業包括汽車、交通運輸、物流、家具制造業和醫療,推動在通用場景中的實際應用,力求打造從“制造”升級為“智造”的杠桿,撬動行業的智能化時代。

根據西昊官方信息,西昊即將在5月8日舉辦新品發布會,推出花費十年時間、耗資億元打造的西昊全球首款智能人體工學椅。這一舉措不僅引發了業內關注,也引起了外界的疑問:為何西昊要花費如此長時間和資金去打造一把椅子?

以自主研發為杠桿 撬動椅界智能化時代

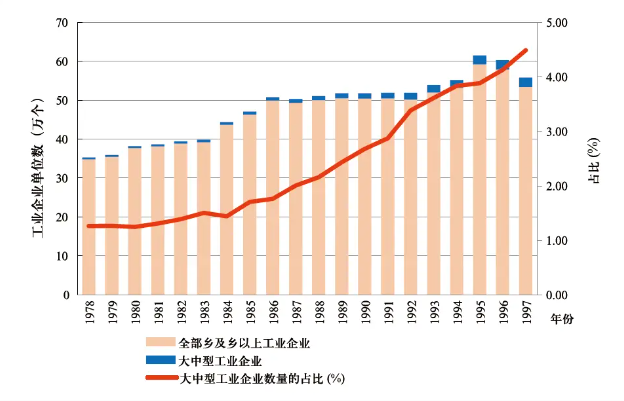

中國辦公椅行業的發展歷程較長,自19世紀末至20世紀初,隨著西方辦公室文化的引入,辦公椅首次進入中國市場。根據國家統計局公布數據顯示,受改革開放政策的影響,1985年到1994年,中國工業企業數由518.53萬家達到峰值1001.71萬家,辦公職位數量大幅增加,中國辦公椅市場也開始蓬勃發展。

由于歐美等傳統制造強國起步時間較早,在研發設計、產品質量、技術工藝等方面具有更強的掌控力和話語權,因而形成了較強的競爭優勢,Steelcase、Herman Miller、Haworth等國際品牌,在中高端市場占據主導地位。

21世紀初,隨著全球家居制造業的轉移和中國產業升級的深化,國內辦公椅行業呈現產業集群化,生產規模和需求規模均居世界前列。巨大的市場催生了國內眾多人體工學椅品牌的誕生,為了快速占領市場份額,大多數品牌模仿國外設計,憑借國內制造業的優勢迅速進入市場。然而,隨著市場迅速擴大和技術驅動的不足,行業一直困于低廉成本競爭和同質化競爭之中,這些問題在一定程度上影響了產品的舒適性和健康性,使得部分消費者難以找到真正適合自己的人體工學椅。

察覺到這一用戶痛點的西昊,自創辦起就秉持“人人都能享受到西昊的人體工學椅”的品牌愿景,堅持自主創新研發。2015年,西昊推出了行業首創的四維腰枕,其創新設計功能極大地提升久坐用戶的腰部舒適度。接下來的十年中,西昊持續投入大量資金和人力進行產品研發設計。據西昊官方信息顯示,西昊組建了近100人的研發團隊,并率先建立了以人體工學數據研究、人體三維模擬設計以及座椅形態及結構設計為基礎的專業研發體系。

2024年1月,西昊董事長羅慧平在“第7屆企業家校長節”演講中時提到,西昊對于旗下產品的研發不僅局限于健康座具的功能定義,而是更進一步依托技術賦能,為用戶提供多維服務。為了樹立行業新的里程碑,西昊將深刻理解人體工程學并將其運用于座椅的技術挖掘,推動人體工學椅的智能化發展。

這也意味著,中國人體工學椅企業除了在產品的研發、生產、銷售及供應鏈整合等領域逐漸提高競爭壁壘,還將逐步向中高端領域拓展業務,實現由量的驅動向質的提升轉變。

十年耗資一億打造一把座椅 是否值得?

盡管中國辦公座椅企業在國際市場中已經構建一定的競爭力,但要維持并拓展市場份額,仍需不懈地投入研發力量。這凸顯了基礎研究和技術創新對于企業長遠發展至關重要。然而,對于大多數企業來說,籌集和投入研發資金并非易事。

從企業營收的角度來看,科技研發的投入與產出之間的關系并非簡單對應,回報周期也不一致。一般來說,企業當年的科技產出絕大部分不是當年投入的產出,而是前兩三年甚至更長時間科技研發投入的產出。中國企業的研發之路艱辛而漫長。

根據中國企業聯合會和中國企業家協會發布的中國企業研發費用占比排行數據顯示,通信設備廠商華為和中興的年均研發強度分別為22.62%和16.42%,中國航天在硬件領域的研發費用占比為15.22%。在辦公椅家具領域,根據西昊官網數據顯示,年均研發費用占比12%-15%。

這些企業巨大的研發投入代表了國產科研品牌的初心,見證并推動著行業從“制造”向“智造”的轉變。西昊從革新1.0專注于腰部健康,研發了行業首創的四維腰枕,到2.0關注全身健康階段,進一步實現“撐腰護背,久坐不累”。2022年,西昊啟動產品革新3.0,以舒適健康為研發核心,從用戶體驗,產品功能等多維度重新定義一把好椅子的標準。2024年,即將在5月推出首款智能人體工學椅是西昊圍繞智能健康的第4次產品革新。

根據西昊官方透露,此次發布的智能旗艦產品將圍繞“解壓”理念為用戶提供服務,但目前尚未發布具體功能。然而,從西昊的技術研發道路可以看出,在壓力過載的社會環境中,智能人體工學椅的技術落地將提升產品的科技含量和附加值,實現從傳統椅子向智能產品的轉變,同時也將為用戶帶來更便捷、舒適和健康的辦公體驗。

近年來,隨著技術進步和應用場景的拓展,人們對辦公椅提出更高的品質與功能要求,人體工程學、環保及材料創新成為關鍵發展方向。同時,人工智能引領行業智能化升級,智能調節、健康監測等功能將成行業新趨勢。為應對市場變革,辦公椅行業需加大研發投入,提升產品科技含量,推動自主品牌建設,抓住智能化發展機遇,以滿足消費者日益升級的需求,實現可持續發展。

相關稿件