中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

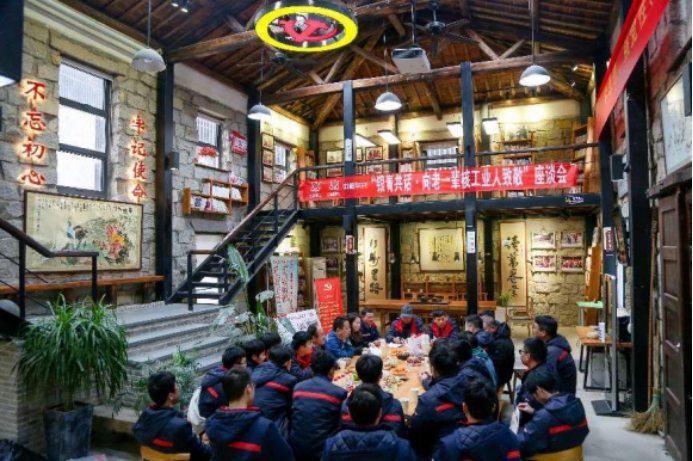

春節剛過不久,爆竹的硝煙味兒還彌散與空氣中,中核華興霞浦核電項目部的20余名青年來到駐地附近的長沙村,開展“銀青共話·向老一輩核工業人致敬”交流座談會,聆聽從事核電建造將近40年的一線勞動模范們分享“飛馳人生”。

“核工業是我國‘走出去’的一張靚麗的名片”

最近一篇名為《“巴工”阿根的“傳奇歷程”》的文章再次在核工業人的朋友圈“爆火”,巴基斯坦工人阿根的故事成為中國“一帶一路”倡議中象征中巴友誼的典范,文章作者彌志海是中核華興基層核電項目的一位老支書。

“我打小就隨著父母‘南征北戰’,從大西北到大西南,再到江蘇儀征,參軍復員又回到公司。”彌志海談起他的童年經歷,幾乎就是中核華興跟隨國家戰略篳路藍縷的歷程。

當被問到文章的靈感來源時,彌志海說:“在項目尾期,我也即將回國之際,想到和‘巴工’相處的點滴有感而發。”“中國核工業出海多年,我覺得該把大家的故事寫出來。”從1993年起,從恰希瑪到卡拉奇,中核華興在巴基斯坦承擔中國出口核電建設的近30年間,數以萬計的巴方工人通過投身核電項目建設,改變了自己的人生軌跡,中巴友誼得到不斷鞏固深化。

退休后,這位總是頭戴一頂鴨舌帽、胸前掛著相機的“攝影大師”利用曾在部隊服役期間學習的軍事文化工作技能,忠實地記錄著核電建設的點點滴滴,把核工業的名片擦得更加靚麗。

“核工業比母親還親”

交流會上,“老核電”于保國給青年員工回顧項目建設。霞浦項目人多,管理難度大,環境艱苦,后勤保障要求也高,作為支部書記,在霞浦6年,他事事操心,幾乎沒睡過一個好覺,半夜接到電話是常事。

“我從來沒用過調休,幾乎每天都待在現場。”談起對公司的執念,他不無感慨道,“母親養了我20年,核工業養育了我將近40年,可以說核工業比母親還親。”聞聽此話,長期堅守一線的老工長卞如官和祈年干不禁點頭深以為然。

于保國的父親參加過“兩彈一星”建設,得到過一枚漂亮的勛章。于保國喜歡極了,好幾次跟父親要,父親舍不得:“什么都可以,只有這個不行。”現在,57歲的于保國在建設國之重器中終于有了自己的“勛章”。

“為什么留下?”

“為什么選擇留下?”這是無數人的疑問,對于堅守在此已經4年的一線青年朱龍而言,是理想、是奮斗、更是青春的記憶。2020年來到這兒時正逢“大干”,每天風吹日曬雨淋,作為青年勞模他看著老前輩的背影,不敢有一絲松懈。

“到現在我還記得那場機組筏基澆筑,5天我們完成了相當于近三個其他核電機組筏基的混凝土澆注量,養護期橫跨春節,棚里熱得穿單衣都一身汗,出了棚捂著棉襖都打哆嗦。”核島施工分部柏韶山說的是霞浦核電工程建設中的一場經典“戰斗”,在這場“戰斗”中創下核電站一次性澆筑混凝土體量的全球之最,“不過大家似乎記得最清楚的是那年年三十晚上守在筏基邊上吃的那頓餃子。”

現今核電現場早已是車水馬龍,許多人也在這兒結婚生子退休,這兒成了許多核工業人歷程的“終點站”。曾幾何時,一座被人們淡忘的無人海島,在新時代的浪潮中,成為“中國四代核電新的發韌地”。(供稿:魏燮和、李月清、萬琨)

相關稿件